Die Spinalkanalstenose ist eine Verengung des Wirbelkanals, die erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und Selbstständigkeit der Betroffenen haben kann. Diese Erkrankung tritt häufig im Rahmen des natürlichen Alterungsprozesses auf und kann zu Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und neurologischen Symptomen führen. Die Diagnose und Behandlung der Spinalkanalstenose erfordert oft eine umfassende medizinische Betreuung und kann je nach Schweregrad verschiedene Therapieansätze umfassen.

Für viele Patienten mit Spinalkanalstenose stellt sich die Frage, ob sie Anspruch auf einen Pflegegrad haben. Dieser Artikel beleuchtet die Voraussetzungen für einen Pflegegrad bei Spinalkanalstenose und gibt einen Überblick über mögliche Unterstützungsleistungen. Zudem werden die verschiedenen Formen der Erkrankung, wie die relative und absolute Spinalkanalstenose, sowie deren Auswirkungen auf die Alltagsbewältigung näher betrachtet. Auch konservative Behandlungsmöglichkeiten und Übungen zur Linderung der Beschwerden werden angesprochen.

Was ist eine Spinalkanalstenose?

Definition und Ursachen

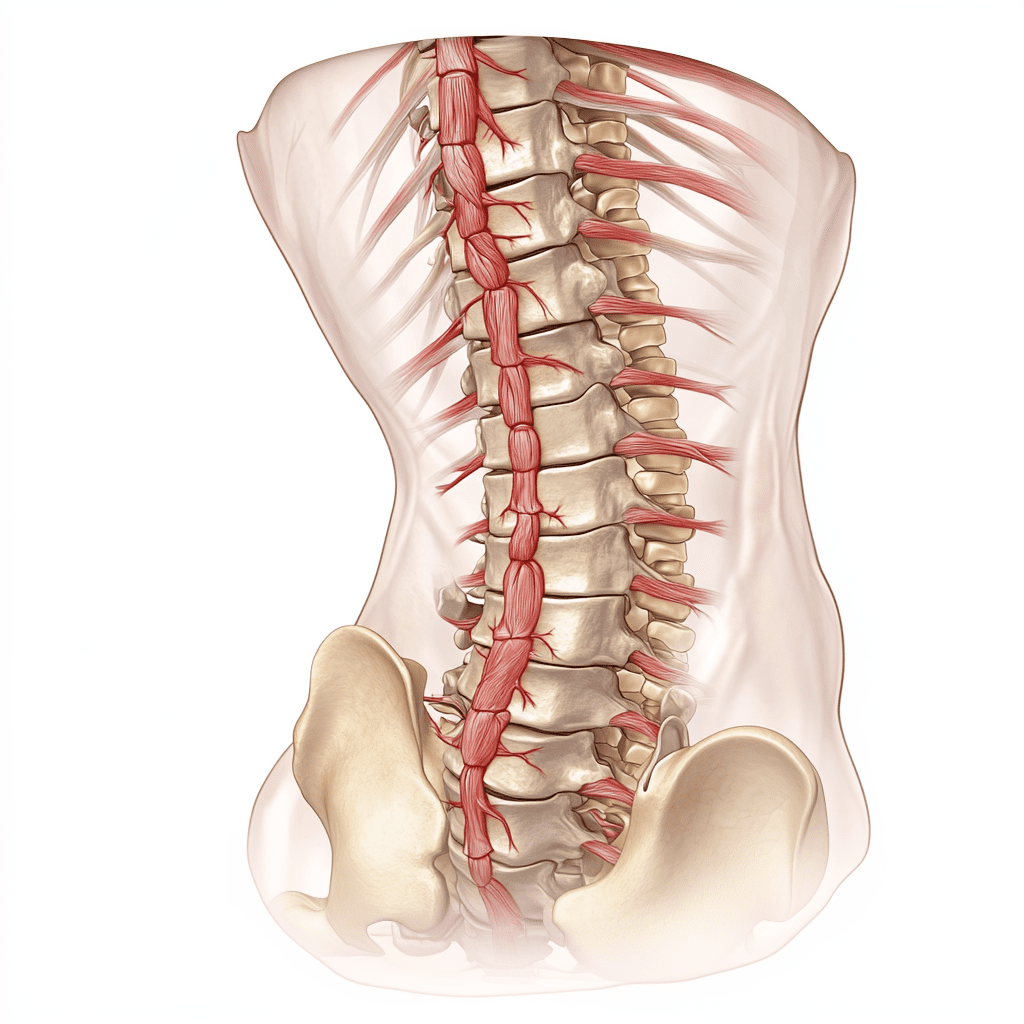

Eine Spinalkanalstenose bezeichnet eine Verengung des Wirbelkanals, in dem sich das Rückenmark und die Nervenfasern befinden. Diese Verengung kann zu einer Beeinträchtigung der Nervenfunktion führen und verschiedene Symptome verursachen. Der Wirbelkanal verläuft im Inneren der Wirbelsäule von der Halswirbelsäule bis zum Steißbein und hat die Aufgabe, das empfindliche Rückenmark und die davon abgehenden Nerven zu schützen.

Die häufigste Ursache für eine Spinalkanalstenose sind altersbedingte Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule. Im Laufe des Lebens verlieren die Bandscheiben, die als Stoßdämpfer zwischen den Wirbeln fungieren, an Flüssigkeit. Dadurch verringert sich der Zwischenwirbelraum, und die Wirbelgelenke sind einer stärkeren Reibung ausgesetzt. Dies führt zu Veränderungen wie der Verdickung der Wirbelgelenke (Facettenarthrose) und der Bildung von Knochenauswüchsen, die den Wirbelkanal einengen können.

Seltener kann eine Spinalkanalstenose auch angeboren sein oder durch andere Faktoren wie Unfälle, Entzündungen oder Tumore verursacht werden.

• Mehr Unterstützung im Pflegealltag • Pflegeleistungen unkompliziert nutzen • Antragstellung leicht gemacht • Schritt-für-Schritt Anleitung

Pflegegrad Beantragen

Häufige Symptome

Die Symptome einer Spinalkanalstenose hängen davon ab, in welchem Bereich der Wirbelsäule die Verengung auftritt und wie stark sie ausgeprägt ist. Häufige Beschwerden sind:

- Rückenschmerzen, die in Gesäß und Beine ausstrahlen können

- Bewegungseinschränkungen und Muskelverspannungen im Rückenbereich

- Gefühlsstörungen und Taubheitsgefühle in den Beinen

- Schwächegefühl in der Beinmuskulatur

- Schmerzbedingtes Hinken, auch als „spinale Schaufensterkrankheit“ bezeichnet

Ein charakteristisches Merkmal der Spinalkanalstenose ist, dass die Beschwerden beim Gehen oder längerem Stehen zunehmen und sich bei Vorwärtsbeugung oder im Sitzen bessern. In schweren Fällen können auch Störungen der Blasen- und Darmfunktion sowie der Sexualfunktion auftreten.

Betroffene Wirbelsäulenbereiche

Eine Spinalkanalstenose kann grundsätzlich in allen Abschnitten der Wirbelsäule auftreten, jedoch sind bestimmte Bereiche häufiger betroffen:

- Lendenwirbelsäule (LWS): Die lumbale Spinalkanalstenose ist die häufigste Form. Sie betrifft den unteren Rückenbereich und kann zu Beschwerden in den Beinen führen.

- Halswirbelsäule (HWS): Eine zervikale Spinalkanalstenose kann Symptome in Nacken, Schultern und Armen verursachen. In schweren Fällen kann sie auch zu Beeinträchtigungen der Feinmotorik in den Händen führen.

- Brustwirbelsäule (BWS): Spinalkanalstenosen in diesem Bereich sind seltener, da die Brustwirbelsäule durch den Brustkorb zusätzlich gestützt wird.

Die Diagnose einer Spinalkanalstenose erfolgt durch eine Kombination aus der Krankengeschichte des Patienten, einer körperlichen Untersuchung und bildgebenden Verfahren wie Magnetresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT).

Auswirkungen auf die Selbstständigkeit

Die Spinalkanalstenose hat erhebliche Auswirkungen auf die Selbstständigkeit der Betroffenen und kann ihre Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Die Erkrankung führt zu verschiedenen Einschränkungen, die das tägliche Leben erschweren und die Mobilität stark einschränken können.

Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten

Die Spinalkanalstenose beeinträchtigt viele alltägliche Verrichtungen. Betroffene haben oft Schwierigkeiten bei einfachen Tätigkeiten wie dem Ankleiden, insbesondere beim Zuknöpfen von Hemden oder dem Öffnen von Schraubverschlüssen. Die Feinmotorik und Kraft in den Händen können nachlassen, was das Ergreifen kleiner Gegenstände erschwert. Diese Einschränkungen führen zu einer verminderten Selbstständigkeit im Alltag und können frustrierend für die Betroffenen sein.

Mobilitätsprobleme

Ein charakteristisches Merkmal der Spinalkanalstenose ist die eingeschränkte Mobilität. Betroffene leiden unter einer deutlich reduzierten Gehstrecke, was als spinale Claudicatio oder „Schaufensterkrankheit“ bezeichnet wird. Sie müssen beim Gehen häufig Pausen einlegen und sich hinsetzen oder anlehnen, um Schmerzen zu lindern. Dies führt zu einer erheblichen Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Unabhängigkeit.

Die Gangunsicherheit nimmt zu, besonders in unwegsamem Gelände oder bei schlechten Lichtverhältnissen. Betroffene zeigen oft ein langsames, leicht breitspuriges Gangbild und nehmen häufig eine gebückte Haltung ein, um den Spinalkanal zu erweitern und Schmerzen zu reduzieren. Diese Veränderungen im Gangbild können zu einem erhöhten Sturzrisiko führen.

Schmerzen und deren Folgen

Schmerzen sind ein zentrales Problem bei der Spinalkanalstenose und haben weitreichende Folgen für die Betroffenen. Die Schmerzen treten typischerweise im unteren Rücken auf und strahlen oft in Gesäß und Beine aus. Sie verstärken sich bei Belastung, insbesondere beim Gehen oder längeren Stehen, und können so stark werden, dass Betroffene nicht mehr weitergehen können.

Die chronischen Schmerzen führen häufig zu einer verminderten körperlichen Aktivität, was wiederum zu einem Verlust von Muskelkraft und Kondition führt. Dies kann einen Teufelskreis in Gang setzen, bei dem die zunehmende Immobilität zu weiteren gesundheitlichen Problemen führt. Studien haben gezeigt, dass die eingeschränkte Mobilität sogar ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Altersdemenz sein kann.

Die ständigen Schmerzen und die Einschränkungen im Alltag können auch psychische Auswirkungen haben. Viele Betroffene leiden unter einer verminderten Teilhabe am sozialen Leben, was zu Isolation und depressiven Verstimmungen führen kann.

Die Spinalkanalstenose hat somit umfassende Auswirkungen auf die Selbstständigkeit und Lebensqualität der Betroffenen. Sie beeinflusst nicht nur die körperliche Mobilität, sondern auch die Fähigkeit, alltägliche Aufgaben zu bewältigen, und kann erhebliche psychische Belastungen verursachen. Eine frühzeitige Diagnose und angemessene Behandlung sind daher entscheidend, um die Selbstständigkeit der Patienten so lange wie möglich zu erhalten und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Voraussetzungen für einen Pflegegrad

Beurteilung der Pflegebedürftigkeit

Die Beurteilung der Pflegebedürftigkeit bei Spinalkanalstenose erfolgt nach einem festgelegten Verfahren. Seit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Jahr 2017 werden Menschen mit verhältnismäßig geringen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten in den Pflegegrad 1 eingestuft. Dies betrifft beispielsweise Personen mit geringen körperlichen Beeinträchtigungen aufgrund von Wirbelsäulen- oder Gelenkerkrankungen, wie es bei einer Spinalkanalstenose der Fall sein kann.

Die Einstufung in einen Pflegegrad basiert auf der Bewertung verschiedener Bereiche des täglichen Lebens. Dazu gehören Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Problemlagen sowie die Selbstversorgung. Bei der Spinalkanalstenose spielen insbesondere die Einschränkungen der Mobilität und der Selbstversorgung eine wichtige Rolle.

Relevante Kriterien für die Einstufung

Bei der Einstufung in einen Pflegegrad werden bis zu 100 Punkte für eingeschränkte Selbstständigkeit vergeben. Die Gesamtpunktzahl setzt sich aus sechs unterschiedlich gewichteten Themenfeldern zusammen:

- Mobilität: Bei der Spinalkanalstenose wird bewertet, wie selbstständig sich der Betroffene fortbewegen, aufrecht sitzen und Treppen steigen kann.

- Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Obwohl bei der Spinalkanalstenose primär körperliche Einschränkungen vorliegen, werden auch diese Aspekte berücksichtigt.

- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Chronische Schmerzen bei Spinalkanalstenose können zu psychischen Belastungen führen, die in die Bewertung einfließen.

- Selbstversorgung: Es wird beurteilt, wie selbstständig sich der Betroffene waschen, pflegen und ernähren kann.

- Bewältigung und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen: Hier wird der Umgang mit Therapien und Behandlungen bewertet.

- Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: Die Fähigkeit, den Tagesablauf zu planen und soziale Kontakte zu pflegen, wird ebenfalls berücksichtigt.

• Pflegegrad Widerspruch in wenigen Minuten • Formulierungshilfe inklusive • Direkte Einreichung an die Kasse

Pflegegrad widersprechen

Begutachtungsprozess durch den MDK

Der Begutachtungsprozess durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) ist ein wichtiger Schritt zur Feststellung des Pflegegrades bei Spinalkanalstenose. Nach Eingang des Pflegegradantrags prüft der MDK vor Ort die individuelle Pflegesituation. Der Termin mit dem MDK ist für die Einstufung in einen Pflegegrad von elementarer Bedeutung.

Zur Vorbereitung auf den Begutachtungstermin ist es ratsam, ein Pflegetagebuch zu führen. Darin sollten täglich die anfallenden Pflegebedarfe notiert werden. Dies hilft dabei, den für die Situation angemessenen Pflegegrad zu erhalten. Bei der Spinalkanalstenose sollten insbesondere die Einschränkungen der Mobilität, Schmerzen und Schwierigkeiten bei alltäglichen Verrichtungen dokumentiert werden.

Der Gutachter des MDK erstellt basierend auf der Begutachtung ein Pflegegutachten nach dem „Neuen Begutachtungsassessment (NBA)“. Dieses Gutachten bildet die Grundlage für die Festlegung des Pflegegrades. Je nach Schweregrad der Spinalkanalstenose und den damit verbundenen Einschränkungen kann ein entsprechender Pflegegrad zugewiesen werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass der attestierte Pflegegrad immer die aktuelle Schwere der Erkrankung widerspiegelt. Bei einer Spinalkanalstenose kann sich der Zustand im Laufe der Zeit verändern, was eine erneute Begutachtung und möglicherweise eine Anpassung des Pflegegrades erforderlich machen kann.

Unterstützungsmöglichkeiten und Pflegeleistungen

Ambulante und stationäre Pflege

Bei einer Spinalkanalstenose gibt es verschiedene Möglichkeiten der Pflege, die auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt werden können. Die ambulante Pflege ermöglicht es den Patienten, in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben und dennoch die notwendige Unterstützung zu erhalten. Hierbei kommen Pflegekräfte regelmäßig nach Hause, um bei der täglichen Routine zu helfen und medizinische Versorgung zu leisten.

In schweren Fällen oder wenn eine intensive Betreuung erforderlich ist, kann eine stationäre Pflege in Betracht gezogen werden. In Pflegeeinrichtungen erhalten die Betroffenen eine umfassende Versorgung und haben Zugang zu spezialisiertem Personal sowie angepassten Therapiemöglichkeiten.

Hilfsmittel zur Mobilitätsförderung

Für Menschen mit Spinalkanalstenose stehen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, um ihre Mobilität zu verbessern und den Alltag zu erleichtern. Ein wichtiges Hilfsmittel ist der anatomische Gehstock, der einen komfortablen Handgriff hat und individuell auf die Körpergröße angepasst wird. Er bietet Stabilität und Sicherheit beim Gehen.

Rollatoren sind eine weitere Option, die besonders bei Gangunsicherheit hilfreich sein können. Sie ermöglichen es den Betroffenen, ihren Alltag eigenständiger zu bewältigen und gleichzeitig ihr Gleichgewicht und ihre Ausdauer zu verbessern. Rollatoren gibt es in verschiedenen Ausführungen und können mit Zubehör wie einem Korb ausgestattet werden.

Für Patienten mit stärkeren Einschränkungen können Elektromobile oder Scooter eine gute Lösung sein. Diese elektrisch betriebenen Fahrzeuge erweitern den Bewegungsradius erheblich und ermöglichen es den Betroffenen, längere Strecken zurückzulegen. Es gibt Modelle, die speziell für den Einsatz im öffentlichen Nahverkehr geeignet sind.

In Fällen, wo Treppen ein Hindernis darstellen, können Treppenlifte oder mobile Treppensteighilfen eingesetzt werden. Diese Hilfsmittel ermöglichen es den Betroffenen, Stufen zu überwinden und tragen so zu einer selbstständigeren Lebensführung bei.

• Bis zu 125€ monatlich erhalten • Schnell & unkompliziert • Unterstützung im Alltag

Entlastungsbetrag

Therapiemöglichkeiten und Schmerzmanagement

Die Behandlung der Spinalkanalstenose umfasst verschiedene Therapieansätze, die darauf abzielen, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Physiotherapie spielt dabei eine zentrale Rolle. Durch gezielte Übungen wird die Muskulatur gestärkt, die Wirbelsäule entlastet und die Beweglichkeit verbessert. Besonders wichtig sind dabei entlordosierende Verfahren und Bauchmuskeltraining.

Zur Schmerzlinderung kommen verschiedene Methoden zum Einsatz. Bei leichten Schmerzen haben sich nicht-opioide Schmerzmittel bewährt. In akuten Fällen können auch stärkere Medikamente wie Opioide verschrieben werden. Ergänzend werden oft durchblutungsfördernde Mittel eingesetzt, um venöse Abflussstörungen im Wirbelkanal zu behandeln.

Eine weitere Möglichkeit zur Schmerzreduktion sind epidurale Injektionen. Bei einer zentralen Spinalkanalstenose mit Beteiligung mehrerer Segmente wird oft eine epidural-dorsale Injektion durchgeführt. Bei einer lateralen Stenose mit Kompression eines einzelnen Spinalnerven kann eine epidural-perineurale Injektion indiziert sein.

Neben der medikamentösen Therapie haben sich auch physikalische Maßnahmen als hilfreich erwiesen. Dazu gehören Wärmetherapie, Lymphdrainage, Bäder sowie Moor- und Fangopackungen. Auch Elektrotherapie kann zur Schmerzlinderung beitragen.

Ein wichtiger Aspekt der Therapie ist die Haltungskorrektur. Das Ziel ist es, die Lendenlordose abzuflachen, da dies den lumbalen Wirbelkanal erweitert. Dies kann durch Stufenlagerung oder das Tragen einer Flexionsorthese erreicht werden. Auch regelmäßiges Fahrradfahren, etwa auf einem Stehrad, kann Teil des Behandlungsplans sein.

Bei der Bewältigung chronischer Schmerzen hat sich zudem ein psychologisches Schmerzbewältigungstraining als sinnvoll erwiesen. Die Patienten lernen dabei, achtsam mit sich umzugehen und aktiv mit ihren Schmerzen umzugehen. Ergänzend können Entspannungsverfahren wie Autogenes Training oder sanftes Rückenyoga eingesetzt werden.

• Mehr Leistungen sichern • Einfacher Prozess • Schritt-für-Schritt Anleitung • Unterstützung für den Pflegealltag

Pflegegrad erhöhen

Schlussfolgerung

Die Spinalkanalstenose hat einen erheblichen Einfluss auf das Leben der Betroffenen und kann ihre Selbstständigkeit stark beeinträchtigen. Die Erkrankung führt oft zu Schmerzen, eingeschränkter Mobilität und Schwierigkeiten bei alltäglichen Aufgaben. Um die Lebensqualität zu verbessern, ist es wichtig, frühzeitig einen Pflegegrad zu beantragen und die verfügbaren Unterstützungsmöglichkeiten zu nutzen. Dies umfasst sowohl ambulante als auch stationäre Pflege, je nach individuellen Bedürfnissen.

Neben der Pflege spielen Hilfsmittel und Therapien eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Spinalkanalstenose. Gehhilfen, Rollatoren oder Elektromobile können die Mobilität verbessern, während verschiedene Behandlungsansätze wie Physiotherapie, Schmerzmanagement und Haltungskorrektur die Symptome lindern können. Mit der richtigen Unterstützung und Behandlung können viele Betroffene trotz ihrer Einschränkungen ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen und ihre Lebensqualität verbessern.

FAQs

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um einen Pflegegrad zu erhalten?

Um einen Pflegegrad zugeteilt zu bekommen, muss eine Person gemäß § 14 SGB XI als pflegebedürftig eingestuft werden. Der Pflegegrad, der die Höhe der Geld- und Sachleistungen bestimmt, wird auf der Grundlage der Pflegebedürftigkeit festgelegt. Es gibt insgesamt fünf Pflegegrade.

Welche Erkrankungen führen häufig zu Pflegegrad 5?

Der Pflegegrad 5, die höchste Stufe der Pflegebedürftigkeit, wird Personen mit schweren Krankheitszuständen wie fortgeschrittener Demenz, Amyotropher Lateralsklerose (ALS), Krebs im Endstadium oder schwerer chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zuerkannt.

Welche Voraussetzungen gelten für Pflegegrad 1?

Pflegegrad 1 wird Personen mit „geringer Beeinträchtigung der Selbstständigkeit“ zuerkannt. Wenn im Pflegegutachten zwischen 12,5 und unter 27 Punkte für die Einschränkung der Selbstständigkeit festgestellt werden, erhalten Betroffene den Pflegegrad 1 und können Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen.

Bei welchen Erkrankungen wird in der Regel Pflegegrad 2 vergeben?

Pflegegrad 2 wird oft Personen zuerkannt, die neben einer schweren Pflegebedürftigkeit an Demenz leiden, voraussichtlich länger als sechs Monate psychisch erkrankt sind oder eine dauerhafte geistige Behinderung haben.