Epilepsie stellt für Betroffene und ihre Angehörigen oft eine große Herausforderung dar. Die Beantragung eines Pflegegrads bei Epilepsie kann eine wichtige Unterstützung bieten. Dies ermöglicht Zugang zu finanzieller Hilfe und Entlastungsangeboten für die häusliche Pflege. Viele sind sich jedoch unsicher, wie sie einen Pflegegrad bei Epilepsie beantragen können.

Dieser Artikel erklärt Schritt für Schritt, wie Angehörige einen Pflegegrad für Menschen mit Epilepsie zu Hause beantragen. Er geht auf die besonderen Anforderungen der Epilepsie-Pflege ein und erläutert die Ermittlung des Pflegebedarfs. Zudem werden finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige vorgestellt. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über das Thema Pflegegrad bei Epilepsie.

Besonderheiten der Epilepsie-Pflege zu Hause

Die Pflege von Menschen mit Epilepsie zu Hause erfordert besondere Aufmerksamkeit und Vorkehrungen. Es ist wichtig, ein sicheres Umfeld zu schaffen und auf die spezifischen Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen. Hier sind einige wichtige Aspekte zu beachten:

Anfallsmanagement

Bei der häuslichen Pflege von Epilepsie-Patienten ist das Anfallsmanagement von zentraler Bedeutung. Angehörige sollten wissen, wie sie bei einem epileptischen Anfall richtig reagieren. Dazu gehört, ruhig zu bleiben und die Umgebung zu sichern, um Verletzungen zu vermeiden. Es ist ratsam, etwas Weiches unter den Kopf des Betroffenen zu legen und enge Kleidung am Hals zu lockern.

Ein wichtiger Punkt ist die Zeiterfassung. Pflegende sollten die Dauer des Anfalls messen, da dies für die medizinische Beurteilung relevant ist. Bei Anfällen, die länger als fünf Minuten dauern, sollte der Notruf verständigt werden. In manchen Fällen kann die Gabe eines Notfallmedikaments wie Diazepam oder Midazolam erforderlich sein. Diese Medikamente sollten nur nach ärztlicher Anweisung und entsprechender Schulung verabreicht werden.

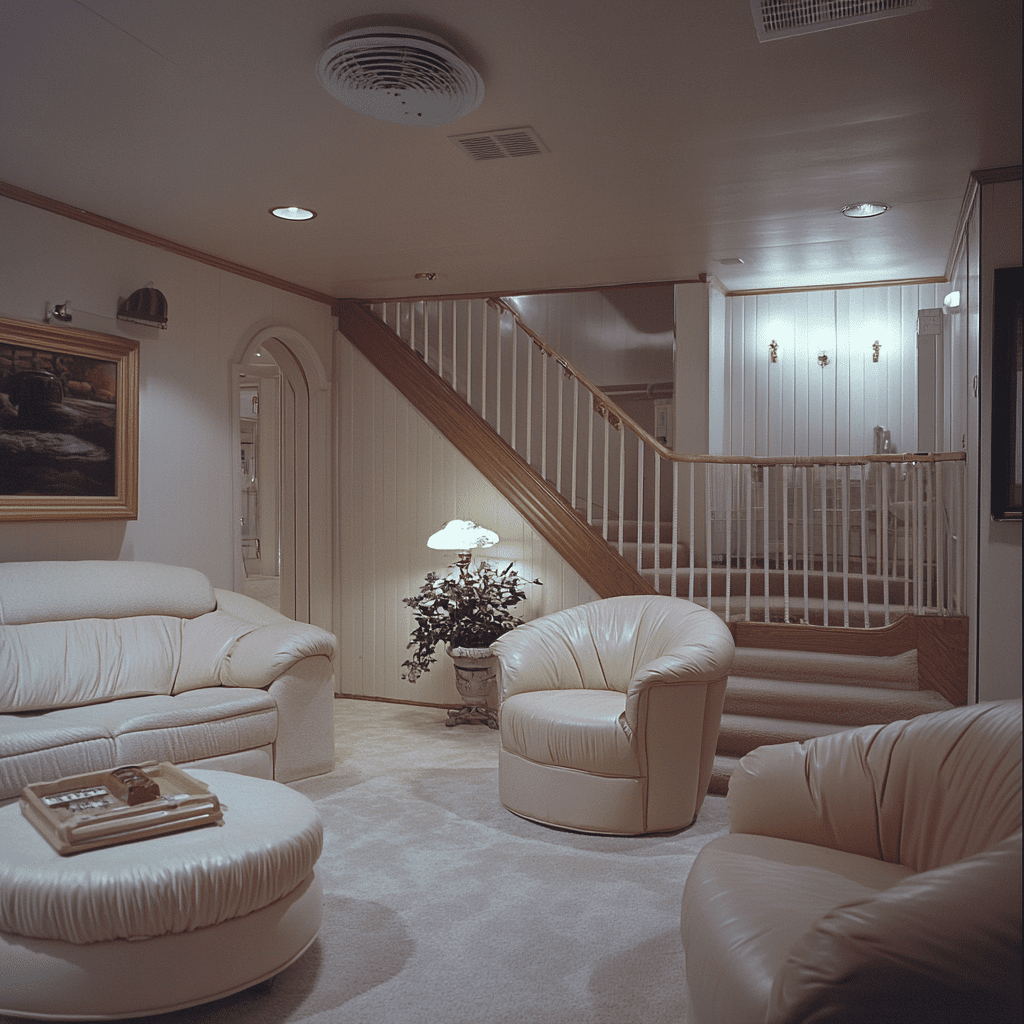

Anpassung des Wohnumfelds

Um das Verletzungsrisiko bei Anfällen zu minimieren, sollte das Wohnumfeld angepasst werden. Dazu gehören folgende Maßnahmen:

- Entfernen von scharfkantigen Möbeln oder Polstern von Ecken und Kanten

- Sichern von Treppen durch Schutzgitter

- Verwendung bruchsicherer Gläser und Geschirr

- Installation von Rauchmeldern und Überwachungssystemen

- Anpassung des Badezimmers mit rutschfesten Matten und Haltegriffen

Besondere Vorsicht ist beim Baden geboten. Es wird empfohlen, das Duschen dem Baden vorzuziehen oder nur in Anwesenheit einer anderen Person zu baden.

Schulung von Familienmitgliedern

Für eine effektive häusliche Pflege ist es unerlässlich, dass alle Familienmitglieder über Epilepsie informiert und in der richtigen Handhabung von Anfällen geschult sind. Dies umfasst:

- Kenntnis der individuellen Anfallsformen und -auslöser

- Wissen über die korrekte Verabreichung von Antikonvulsiva

- Fähigkeit zur Anwendung von Notfallmedikamenten, falls verordnet

- Verständnis für die emotionalen und psychischen Auswirkungen der Erkrankung

Es ist wichtig, dass Familienmitglieder lernen, wie sie den Betroffenen nach einem Anfall unterstützen können, etwa durch beruhigende Worte und Hilfe bei der Orientierung.

Die häusliche Pflege bei Epilepsie erfordert Geduld, Verständnis und eine gute Vorbereitung. Mit den richtigen Maßnahmen und Kenntnissen können Angehörige ein sicheres und unterstützendes Umfeld schaffen, das die Lebensqualität der Betroffenen erheblich verbessert.

Ermittlung des Pflegebedarfs bei Epilepsie

Die Ermittlung des Pflegebedarfs bei Epilepsie ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Aspekte berücksichtigt. Um einen Pflegegrad bei Epilepsie zu beantragen, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Die Pflegebedürftigkeit wird anhand verschiedener Module beurteilt, wobei insbesondere die Selbstständigkeit im Alltag, kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Verhaltensweisen und psychische Problemlagen eine wichtige Rolle spielen.

Selbstständigkeit im Alltag

Bei der Beurteilung der Selbstständigkeit im Alltag wird untersucht, inwieweit die Person mit Epilepsie in der Lage ist, alltägliche Aufgaben ohne fremde Hilfe zu bewältigen. Dazu gehören Aktivitäten wie:

- Körperpflege und Ankleiden

- Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten

- Fortbewegung innerhalb und außerhalb der Wohnung

- Haushaltsführung

Epileptische Anfälle können die Selbstständigkeit erheblich beeinträchtigen, insbesondere wenn sie mit Bewusstseinsstörungen oder Stürzen einhergehen. Die Sturzgefahr und mögliche Gefahren im Straßenverkehr durch Bewusstseinseinschränkungen sind wichtige Faktoren, die bei der Ermittlung des Pflegebedarfs berücksichtigt werden.

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

Epilepsie kann sich auf die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten auswirken. Bei der Beurteilung werden folgende Aspekte berücksichtigt:

- Gedächtnis und Konzentration

- Orientierung in Zeit und Raum

- Sprachverständnis und -produktion

- Problemlösefähigkeiten

Häufige Anfälle und ein auffälliges EEG können zu Lernschwierigkeiten und einer gestörten kognitiven Entwicklung führen. Besonders bei Kindern mit früh beginnender Epilepsie kann dies die Prognose für eine altersgerechte Entwicklung beeinträchtigen.

Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

Epilepsie hat oft Auswirkungen auf das Verhalten und die psychische Verfassung der Betroffenen. Folgende Aspekte werden bei der Ermittlung des Pflegebedarfs berücksichtigt:

- Ängste und Unsicherheiten aufgrund des Kontrollverlusts während der Anfälle

- Depressive Verstimmungen und Rückzugsverhalten

- Reizbarkeit und mögliche aggressive Verhaltensweisen

- Störungen des Sozialverhaltens

Etwa 20-35% der Kinder mit Epilepsie gelten als verhaltensauffällig. Sie können schnell reizbar, hyperaktiv oder sogar aggressiv werden und in ihrer Konzentration gestört sein.

Bei der Beantragung eines Pflegegrads für Epilepsie ist es wichtig, alle Aspekte der Erkrankung und ihre Auswirkungen auf den Alltag detailliert zu dokumentieren. Pflegende Angehörige sollten besonders auf die sogenannten „pflegeerschwerenden Faktoren“ achten, wie auffälliges Verhalten oder die Verweigerung der Kooperation bei der Körperpflege oder Nahrungsaufnahme.

Es ist zu beachten, dass die Bewilligung eines Pflegegrads voraussetzt, dass eine Pflegebedürftigkeit nach § 14 des Elften Sozialgesetzbuches (SGB XI) besteht. In den meisten Fällen reicht die erhöhte Anforderung an die tägliche Betreuung bei Epilepsie allein nicht aus, um einen Pflegegrad zu erhalten. Dennoch kann es in Ausnahmefällen möglich sein, Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch zu nehmen, wenn der Antrag gut begründet wird.

Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten

Bei der Pflege von Menschen mit Epilepsie gibt es verschiedene finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, die Betroffenen und ihren Angehörigen zur Verfügung stehen. Diese Leistungen können die Belastung durch die Pflege erheblich erleichtern und eine bessere Versorgung ermöglichen.

Pflegegeld

Pflegegeld ist eine wichtige finanzielle Unterstützung für Menschen mit Epilepsie und ihre pflegenden Angehörigen. Es wird ab Pflegegrad 2 gewährt und steigt mit höheren Pflegegraden an. Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach dem zuerkannten Pflegegrad:

- Pflegegrad 2: 332 Euro monatlich

- Pflegegrad 3: 573 Euro monatlich

- Pflegegrad 4: 765 Euro monatlich

- Pflegegrad 5: 947 Euro monatlich

Das Pflegegeld kann frei verwendet werden, um die häusliche Pflege zu organisieren und zu finanzieren. Es bietet Flexibilität bei der Gestaltung der Pflege und kann beispielsweise zur Entlastung pflegender Angehöriger eingesetzt werden.

Pflegesachleistungen

Pflegesachleistungen sind eine Alternative zum Pflegegeld und ermöglichen die Inanspruchnahme professioneller Pflegedienste. Diese Leistungen stehen ebenfalls ab Pflegegrad 2 zur Verfügung und haben folgende Höchstbeträge:

- Pflegegrad 2: bis zu 761 Euro monatlich

- Pflegegrad 3: bis zu 1.432 Euro monatlich

- Pflegegrad 4: bis zu 1.778 Euro monatlich

- Pflegegrad 5: bis zu 2.200 Euro monatlich

Pflegesachleistungen umfassen körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung. Sie können eine wertvolle Unterstützung sein, insbesondere wenn die Pflege bei Epilepsie besondere Fachkenntnisse erfordert.

Kombinationsleistungen

Eine besonders flexible Option ist die Kombinationsleistung, bei der Pflegegeld und Pflegesachleistungen miteinander kombiniert werden können. Dies ermöglicht es, die Pflege individuell an die Bedürfnisse des Epilepsie-Patienten anzupassen.

Bei der Kombinationsleistung wird der nicht für Sachleistungen genutzte Betrag anteilig als Pflegegeld ausgezahlt. Das bedeutet, je mehr Pflegesachleistungen in Anspruch genommen werden, desto geringer fällt das zusätzliche Pflegegeld aus.

Diese Kombination bietet den Vorteil, dass sowohl professionelle Pflege durch einen Pflegedienst als auch die Unterstützung durch Angehörige flexibel genutzt werden können. Dies kann besonders bei Epilepsie hilfreich sein, da die Pflegebedürfnisse je nach Anfallshäufigkeit und -schwere variieren können.

Zusätzlich zu diesen Hauptleistungen gibt es weitere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, die bei Epilepsie in Frage kommen können. Dazu gehören beispielsweise das Kinderpflege-Krankengeld für berufstätige Eltern, Leistungen für Menschen mit Behinderungen bei schwerem Krankheitsverlauf oder die Möglichkeit einer Erwerbsminderungsrente bei dauerhaft eingeschränkter Arbeitsfähigkeit aufgrund der Epilepsie.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Beantragung eines Pflegegrads bei Epilepsie und die damit verbundenen finanziellen Leistungen sorgfältig geprüft werden. Eine gute Beratung, beispielsweise bei einem Pflegestützpunkt oder der Pflegeberatung der Stadt oder des Landkreises, kann dabei helfen, die optimale Unterstützung für die individuelle Situation zu finden.

Entlastung für pflegende Angehörige

Die Pflege von Menschen mit Epilepsie kann für Angehörige eine große Herausforderung darstellen. Um Überforderung vorzubeugen und die Lebensqualität aller Beteiligten zu erhalten, gibt es verschiedene Entlastungsmöglichkeiten. Diese Unterstützungsangebote sind besonders wichtig, um die häusliche Pflege langfristig aufrechterhalten zu können.

Verhinderungspflege

Die Verhinderungspflege ist eine wichtige Leistung der Pflegeversicherung, die pflegenden Angehörigen eine Auszeit ermöglicht. Sie kann in Anspruch genommen werden, wenn die Hauptpflegeperson vorübergehend verhindert ist, etwa durch Urlaub, Krankheit oder andere Gründe. Für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 übernimmt die Pflegekasse die Kosten für bis zu sechs Wochen pro Kalenderjahr.

Die Verhinderungspflege kann flexibel gestaltet werden:

- Sie kann durch einen ambulanten Pflegedienst, Einzelpflegekräfte oder ehrenamtlich Pflegende erfolgen.

- Auch nahe Angehörige können die Ersatzpflege übernehmen, wobei hier besondere Regelungen gelten.

- Die Leistung kann stundenweise, tageweise oder für mehrere Wochen am Stück genutzt werden.

Der Leistungsbetrag für die Verhinderungspflege beläuft sich auf bis zu 1.612 Euro pro Jahr. Zusätzlich können bis zu 806 Euro aus dem Budget der Kurzzeitpflege für die Verhinderungspflege genutzt werden, wodurch sich der Gesamtbetrag auf bis zu 2.418 Euro erhöhen kann.

Kurzzeitpflege

Die Kurzzeitpflege ist eine weitere wichtige Entlastungsmöglichkeit für pflegende Angehörige von Menschen mit Epilepsie. Sie ermöglicht eine vorübergehende stationäre Unterbringung des Pflegebedürftigen, wenn die häusliche Pflege zeitweise nicht möglich oder nicht ausreichend ist. Dies kann beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt oder in Krisensituationen der Fall sein.

Wichtige Aspekte der Kurzzeitpflege sind:

- Sie steht Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 zur Verfügung.

- Die Leistung kann für bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr in Anspruch genommen werden.

- Der Leistungsbetrag beläuft sich auf bis zu 1.774 Euro pro Jahr.

- Nicht genutzte Mittel der Verhinderungspflege können für die Kurzzeitpflege verwendet werden.

Die Kombination von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege bietet pflegenden Angehörigen von Menschen mit Epilepsie die Möglichkeit, regelmäßige Auszeiten zu nehmen und sich zu erholen.

Selbsthilfegruppen und Beratungsangebote

Neben den finanziellen Unterstützungsleistungen spielen auch der Erfahrungsaustausch und die emotionale Unterstützung eine wichtige Rolle bei der Entlastung pflegender Angehöriger. Selbsthilfegruppen und Beratungsangebote können hier eine wertvolle Hilfe sein.

Selbsthilfegruppen bieten:

- Austausch mit anderen Betroffenen und Angehörigen

- Informationen über Versorgungsstrukturen und Unterstützungsmöglichkeiten

- Emotionale Unterstützung und Verständnis für die spezifischen Herausforderungen bei Epilepsie

In Deutschland gibt es rund 250 Epilepsie-Selbsthilfegruppen, die in der Deutschen Epilepsievereinigung zusammengeschlossen sind. Diese Gruppen organisieren sich in der Regel selbstständig und bieten eine Plattform für den Austausch und gegenseitige Unterstützung.

Beratungsangebote, wie beispielsweise Epilepsie-Beratungsstellen, bieten professionelle Unterstützung bei verschiedenen Fragen:

- Umgang mit der Diagnose im familiären und beruflichen Umfeld

- Möglichkeiten der beruflichen Anpassung oder Umschulung

- Fragen zur Lebens- und Familienplanung

- Unterstützung bei Antragstellungen, z.B. für einen Schwerbehindertenausweis

Diese Angebote helfen pflegenden Angehörigen, besser mit den Herausforderungen der Epilepsie-Pflege umzugehen und ihre eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren.

Schlussfolgerung

Die Beantragung eines Pflegegrads bei Epilepsie hat eine große Bedeutung für die häusliche Versorgung. Sie ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Unterstützungsleistungen, die den Alltag der Betroffenen und ihrer Angehörigen erleichtern können. Von finanzieller Hilfe bis hin zu Entlastungsangeboten gibt es viele Möglichkeiten, die Pflege zu Hause zu gestalten und die Lebensqualität aller Beteiligten zu verbessern.

Letztendlich ist es wichtig, dass pflegende Angehörige von Menschen mit Epilepsie alle verfügbaren Ressourcen nutzen. Dies umfasst nicht nur finanzielle Hilfen, sondern auch den Austausch in Selbsthilfegruppen und die Nutzung von Beratungsangeboten. So können sie besser mit den Herausforderungen der Epilepsie-Pflege umgehen und gleichzeitig auf ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlbefinden achten. Mit der richtigen Unterstützung kann die häusliche Pflege bei Epilepsie eine positive Erfahrung für alle Beteiligten sein.

FAQs

Wie stellt man einen Antrag auf einen Pflegegrad für Angehörige?

Um einen Pflegegrad für Angehörige zu beantragen, kontaktieren Sie die zuständige Pflegekasse telefonisch oder verfassen Sie einen formlosen Brief, in dem Sie die Leistungen aus der Pflegeversicherung beantragen. Nutzen Sie gerne unseren kostenlosen Musterbrief. Es ist ratsam, den Antrag so früh wie möglich zu stellen, um früher Leistungen zu erhalten.

Ist es möglich, aufgrund von Epilepsie einen Pflegegrad zu erhalten?

Ja, Personen mit Epilepsie können einen Pflegegrad beantragen, wenn ihre Selbstständigkeit voraussichtlich für mindestens sechs Monate in erheblichem Maße eingeschränkt ist. Nach einer Pflegebegutachtung ordnet die Pflegekasse einen der fünf Pflegegrade zu.

Wie verfasst man einen Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad?

Der Antrag auf Pflegeleistungen und Einstufung in einen Pflegegrad sollte formell verfasst werden. Beispiel: „Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich Leistungen aus der Pflegeversicherung sowie die Einstufung in einen Pflegegrad. Ich bitte um eine zeitnahe Begutachtung zur Feststellung des Pflegegrades und um eine Bestätigung des Eingangs dieses Schreibens.“

Kann eine Pflegeperson selbst einen Pflegegrad beantragen?

Nein, der Antrag auf einen Pflegegrad muss von der pflegebedürftigen Person selbst unterschrieben werden, da sie die leistungsberechtigte Partei gegenüber der Pflegeversicherung ist.